背面供电或已成功,英特尔承诺明年通过新设计降低功耗

这种将正面处理元件与背面供电元件加以区分的技术,被命名为PowerVia。

很多朋友还觉得背面供电纯粹是痴人说梦,但这次情况可能真的有变:英特尔宣布将在未来的芯片中实现这种新设计,通过将晶体管供电线与信号线区分开来的方式简化芯片布局。

这项技术的正式名称为PowerVia,将于2024年上半年在采用Intel 20A制程节点的芯片上首次亮相。如果一切顺利,PowerVia随后还将登陆18A制程节点。

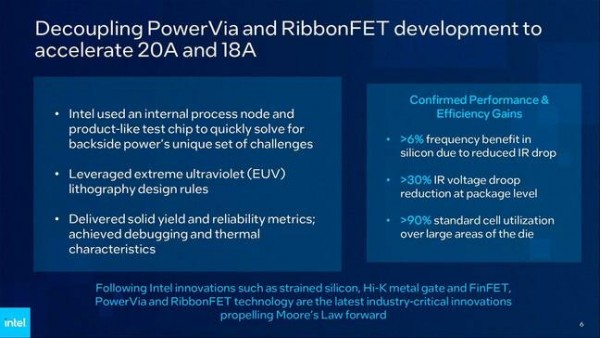

为了尽量保证这项技术的顺利落地,芯片巨头已经在基于Intel 4“内部制程节点”的芯片上进行了构建和测试。这一制程节点已经投入生产,将抢在年底之前被全面应用于处理器制造。

英特尔已经发表了两篇关于该主题的论文,并表示将在下周日本京都举行的VLSI研讨会上展示相关成果。

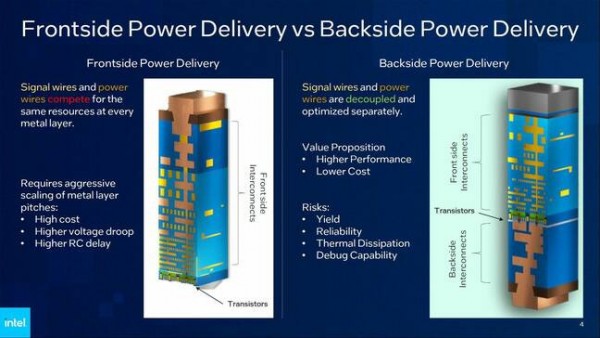

背面供电的本质,就是将晶体管的供电线放在用于制造芯片的硅晶圆背面。虽然原理说起来简单,但具体实现却相当困难。

开发这项技术,是为了解决因处理器等高端芯片上晶体管密度的增加而引发的种种问题。芯片制造采用自下而上的顺序,先从晶体管开始,之后在晶体管顶部添加互连层来创建电路。传统电路会同时包含为晶体管供电和传输信号的线路。

据英特尔介绍,问题是如今的互连层已经变成一个复杂且混乱的网络,可能对芯片性能造成影响。因此将供电线与信号线区分开来有助于简化芯片设计。

英特尔技术开发副总裁Bernhard Sell指出,“在我们通过缩小晶体管尺寸来降低功耗、提升性能的同时,还需要在其上同步缩小所有布线层,而信号线和供电线则共享布线层中的空间资源。所以在大大缩小线路尺寸时,就会引发种种问题。”

“首先,将它们缩小到极小尺寸对应极高的成本,包括使用越来越多的UV层将其图案化。另外,还需要从凸点(外部连接)到晶体管产生更高的电位差,这是因为金属走线和通孔已经越来越小,需要借此保证各晶体管之间的信号路由不致出现更大延迟。”

根据英特尔方面的说法,解决之道是将供电线移至晶圆背面,从而为互连走线腾出空间。

Sell指出,“这种方式有好大优点。首先,能够更直接地与晶体管进行背面接触,这样电位差就可以控制得非常低。而且因为不必再考虑供电走线的共享需求,所以也能放宽金属层的间距。”

英特尔认为这样的设计能够降低互连布线的构建成本,同时提升性能水平,是毫无疑问的双赢之策。

但英特尔过去几年间曾多次遭遇新制程技术带来的问题,并导致其Sapphire Rapids处理器迟迟未能与广大用户见面。考虑到这段经历,芯片巨头如今表现出的谨慎态度也完全可以理解。

Sell在简报会上向记者们表示,“英特尔希望向大家保证,我们已经从过往的经历中吸取了教训。有时候我们一股脑塞进了太多东西,所以导致执行层面出现了问题。”

目前针对Intel 20A制程节点有两项重大改革计划:一是由当前的FinFET晶体管设计转向RibbonFET,二就是PowerVia。Sell指出,新方法会“在开发阶段就将信号线和供电线分开,这样就能先确保其中一方经过全面审查并开发完成,之后再专注于处理另一方”以降低设计风险。

要实现这种区分,必须借助已知的良好技术构建原型测试样品,尝试将PowerVia先与FinFET晶体管结合起来。担当这一重任的就是即将推出的Meteor Lake处理器家族中的E-core节能CPU核心设计,代号Blue Sky Creek。

“我们选取了Intel 4的FinFET制程,再添加Nano TSV硅通孔以及与Intel 20A相同的前端互连,在此基础上融合了整个背面供电网络工艺。所以最终成果看起来跟Intel 20A更相似,只是继续沿用FinFET而非新的RibbonFET,这就有效降低了风险水平。如果效果理想,接下来我们就可以全力关注RibbonFET。”

根据英特尔的介绍,与Intel 4参考设计相比,测试芯片的电位差降低了30%以上,性能则提升超过6%。芯片巨头还表示,由于将供电线转移到了背面,这款新芯片有大块区域实现了超过90%的高单元利用率。

英特尔宣布,计划明年上市的这款Intel 20A芯片将率先实现背面供电。该产品预计将从属于Arrow Lake系列,是一款面向客户端PC的处理器。

“AI和图形方面出现了大量用例,需要使用尺寸更小、速度更快、性能更强的晶体管,而原有布线设计已经成为发展道路上的重大瓶颈。将供电线转移到背面能够解决很多问题,帮助我们迈出技术升级的重要一步。”

好文章,需要你的鼓励

埃森哲投资Profitmind,押注AI智能体变革零售业

埃森哲投资AI零售平台Profitmind,该平台通过智能代理自动化定价决策、库存管理和规划。研究显示AI驱动了2025年假日购物季20%的消费,约2620亿美元。部署AI代理的企业假日销售同比增长6.2%,而未部署的仅增长3.9%。Profitmind实时监控竞争对手价格和营销策略,并可创建生成式引擎优化产品文案。

上海AI实验室让机器人“睁眼看世界“:用视觉身份提示技术让机械臂学会多角度观察

上海AI实验室联合团队开发RoboVIP系统,通过视觉身份提示技术解决机器人训练数据稀缺问题。该系统能生成多视角、时间连贯的机器人操作视频,利用夹爪状态信号精确识别交互物体,构建百万级视觉身份数据库。实验显示,RoboVIP显著提升机器人在复杂环境中的操作成功率,为机器人智能化发展提供重要技术突破。

CES 2026:日立与英伟达、谷歌云、Nozomi Networks达成合作协议

日立公司在CES 2026技术展上宣布了重新定义人工智能未来的"里程碑式"战略,将AI直接应用于关键物理基础设施。该公司与英伟达、谷歌云建立重要合作伙伴关系,并扩展其数字资产管理平台HMAX,旨在将AI引入社会基础设施,变革能源、交通和工业基础设施领域。日立强调其独特地位,能够将AI集成到直接影响社会的系统中,解决可持续发展、安全和效率方面的紧迫挑战。

英伟达团队突破AI训练瓶颈:让机器人同时学会多种技能不再“顾此失彼“

英伟达研究团队提出GDPO方法,解决AI多目标训练中的"奖励信号坍缩"问题。该方法通过分别评估各技能再综合考量,避免了传统GRPO方法简单相加导致的信息丢失。在工具调用、数学推理、代码编程三大场景测试中,GDPO均显著优于传统方法,准确率提升最高达6.3%,且训练过程更稳定。该技术已开源并支持主流AI框架。