英特尔发布一系列新进展,推进神经拟态计算的应用开发

英特尔研究院推出了Kapoho Point开发板,更新了Lava框架,并公布了新增的英特尔神经拟态研究社区支持项目。

通过去年发布的Loihi 2第二代研究芯片和开源Lava软件框架,英特尔研究院正在引领神经拟态计算的发展。作为英特尔神经拟态技术商业化目标的一部分,英特尔研究院正在向开发者提供新工具,以便将开发过程推进到下一阶段。例如,8芯片Loihi 2开发板Kapoho Point,就可以通过堆叠满足大规模工作负载的需求,并可实现与低延迟事件相机(event-based vision sensors)的直接互连。

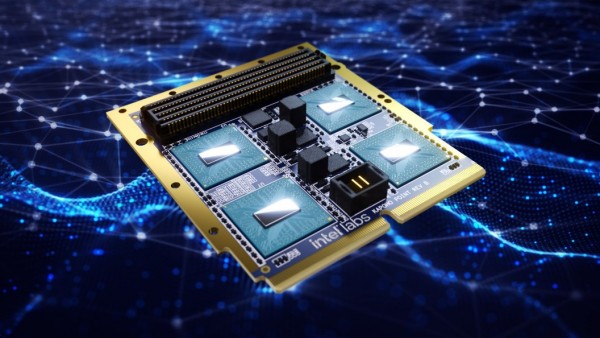

Loihi 2是英特尔的第二代神经拟态研究芯片。它支持新型类脑算法和应用程序,提供更快的处理速度与更高的资源密度,同时提高能效。(图片来源:英特尔公司)

此外,英特尔研究院还更新了开源Lava框架,以支持可编程神经元、整型脉冲神经元、卷积网络和持续学习。从最新版Lava(v0.5)开始,与Loihi 1系统上的相同工作负载相比,这些新功能使Kapoho Point运行深度学习应用的速度提高了12 倍,能耗也降低了15倍1。 此外,英特尔还通过英特尔神经拟态研究社区(INRC)启动了八个由英特尔赞助的大学项目。

向社区成员交付下一代神经拟态系统

基于Loihi 2的开发板Kapoho Point是一个紧凑系统(compact system),非常适合从无人机到卫星和智能汽车的各种小尺寸设备和应用。Kapoho Point可以运行包含多达10亿个参数的AI模型,也能解决涵盖多达800万个变量的优化问题。与在CPU上运行的先进求解器相比,它把速度提高了10倍以上,能耗降低了1000倍。此外,还能通过堆叠多个开发板实现Kapoho Point的扩展,以解决更大规模的问题。

基于Loihi 2的开发板Kapoho Point是一个紧凑系统,非常适合从无人机到卫星和智能汽车的各种小尺寸设备和应用。(图片来源:英特尔公司)

美国空军研究实验室(AFRL)是研究社区中第一个启用Kapoho Point的成员,正在把它用于内部研究,涉及基于脉冲神经网络的学习以及需要实时优化的问题。数据处理与开发高级科学家Qing Wu博士表示:“由于美国空军研究实验室的任务是在空中和太空中进行的,这使得移动平台的空间、重量和功率预算(power budget)非常有限。对在这种环境中运行AI算法的需求而言,神经拟态计算技术提供了非常出色的计算解决方案。”

通过Lava软件框架,降低神经拟态开发的门槛

对开源、模块化且可扩展的Lava软件框架的更新包括面向Loihi 2功能集的一系列改进,例如可编程神经元、分级事件和持续学习。

英特尔研究院更新了开源Lava框架,以支持可编程神经元、整型脉冲神经元、卷积网络和持续学习。(图片来源:英特尔公司)

Lava软件框架可以在GitHub上免费下载。

神经拟态生态系统项目

英特尔神经拟态研究社区(INRC)已经启动了八个由英特尔支持的大学项目,包括乔治梅森大学、昆士兰科技大学、格拉茨技术大学、苏黎世大学 、布朗大学、宾夕法尼亚州立大学、滑铁卢大学和哥廷根大学。

研究项目包括自适应机器人定位、可用于脑机接口的无线仿生传感脉冲解码、神经拟态贝叶斯优化、听觉特征检测以及新型类脑架构和算法。

自2018年成立以来,英特尔神经拟态研究社区的成员数已增加到180多个,包括大学实验室、政府机构以及埃森哲、联想、罗技和梅赛德斯-奔驰等全球领先企业。

接下来,英特尔研究院将为开发人员不断提供新工具,让他们能更轻松地开发解决现实问题的应用,并继续支持社区研究。

了解更多信息,请访问:intel.com/neuromorphic。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

苹果注重隐私的年龄验证方案可解决两大难题

美国多州和部分国家要求特定应用进行年龄验证,澳大利亚已禁止16岁以下用户使用社交媒体。新提案《应用商店问责法案》建议由苹果和谷歌负责统一验证用户年龄,而非各开发者单独验证。这将提升用户体验,用户只需向苹果或谷歌验证一次身份。凭借苹果在隐私保护方面的优势,该方案可扩展至Safari浏览器,为需要年龄验证的网站提供确认信息,而无需透露用户个人数据。

Meta AI团队首次破解多模态奖励模型评估难题,让AI既能看懂图片又能准确判断好坏

Meta AI首次发布多模态奖励评估基准MMRB2,专门评价AI同时处理文字和图像的能力。该基准包含四大任务类型共4000个专家标注样本,测试23个先进模型。结果显示最佳模型Gemini 3 Pro达75-80%准确率,仍低于人类90%水平。研究揭示AI评价存在视觉偏见等问题,为多模态AI发展提供重要参考标准。

Cursor通过收购Graphite继续扩张之路

AI编程助手Cursor背后的公司Anysphere宣布收购AI代码审查工具初创公司Graphite。据报道收购价远超Graphite今年早些时候B轮融资时2.9亿美元的估值。此次收购具有战略意义,将AI代码生成与AI代码审查工具相结合,可大幅提升从编写到交付的整体效率。Anysphere估值已达290亿美元,近期频繁收购,上月收购技术招聘公司,今年7月还收购AI客户关系管理初创公司Koala的团队。

快手推出Kling-Omni:一个AI模型搞定所有视频制作需求

快手推出的Kling-Omni是首个真正统一的AI视频制作系统,能够理解文字、图像、视频等多种输入方式,不仅可以生成视频,还能进行复杂编辑和推理。该系统通过三个核心模块的协作,实现了从创意理解到最终输出的全流程自动化,让普通用户也能制作专业水准的视频内容,代表了AI视频技术的重要突破。

联想问天 WR5220 G5服务器

联想问天 WA7880a G3服务器

苹果注重隐私的年龄验证方案可解决两大难题

Cursor通过收购Graphite继续扩张之路

ChatGPT新增个性化设置功能,用户可自定义聊天体验

Kuxiu S3固态电池充电宝替代多款充电器的全能解决方案

Waymo自动驾驶出租车遭遇交通灯故障停摆事件分析

智启未来,共筑开发者生态 AMD携手DataWhale、魔搭社区,共建ROCm开发者生态

千问C端事业群成立后首推平价AI眼镜:低至1999元,搭载千问AI助手

Aqara Hub M200为HomeKit带来Matter支持和新自动化选项

LG智能电视强制安装Copilot快捷方式引发用户不满

Palo Alto Networks与谷歌云签署数十亿美元AI合作协议