国内最权威液冷数据中心白皮书发布 曙光稳坐领导者象限之首

一年耗尽三峡和葛洲坝两大水电站全年产电量之和,数据中心能耗之高令人咋舌。如何突破节能瓶颈?答案或许是“液冷”。12月10日,在第十五届中国IDC产业年度大典“液冷科技”专场分论坛上,国家节能中心管理处处长高红、赛迪顾问电子信息产业研究中心总经理杨梽永、赛迪顾问高级分析师袁钰等共同发布了国内权威白皮书——《中国液冷数据中心发展白皮书》(以下简称《白皮书》),为绿色数据中心建设提供指引。

《白皮书》由赛迪顾问股份有限公司负责编撰。赛迪研究团队走访、调研了中科曙光、华为、阿里巴巴等中国液冷数据中心主流厂商,描摹出中国液冷数据中心的全貌,并与部委直属科研单位的液冷专家进行了交叉验证,在此基础上形成了白皮书。

“液冷”为解决数据中心高能耗给出新路径

随着新基建大潮汹涌而来,数据中心新建和扩容的步伐逐步加快。《白皮书》调查显示,截至2019年底,全国在用数据中心同比增长28.6%,在建数据中心规模增长30%,特别是北上广深等一线城市增速明显。

超大型数据中心飞速发展和空间载体不足将加快单机柜功率密度的迅猛提升,预计2025年平均功率可达25kW。快速增长的功率密度对散热提出了更高要求。据赛迪统计,2019年以“风冷”技术为代表的传统数据中心,其耗能中约有43%是用于IT设备的散热,与IT设备自身的能耗(45%)基本持平,PUE(评价能源效率指标)值普遍在1.4以上,由此可见,降低散热功耗、控制数据中心运营成本,建设绿色数据中心已成当务之急,数据中心呼唤散热“革命”。

《白皮书》指出,用特制液体取代空气作为冷媒为发热部件进行散热的液冷技术,以及基于该技术的液冷服务器,为数据中心的绿色化提供了新的解决思路。

液冷时代来临,曙光等企业成行业领导者

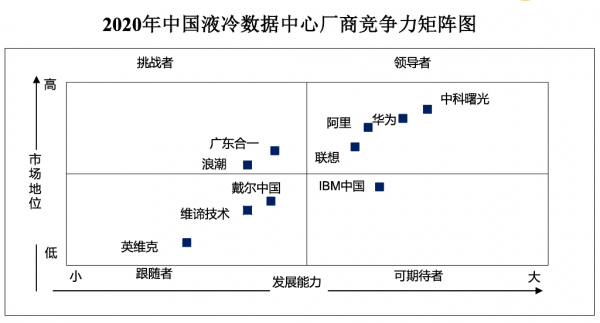

赛迪研究团队通过对中国主要的液冷数据中心厂商进行研究,并对各厂商在2020年液冷数据中心产品营收、类型、销量、市场占有率、客户反馈等市场地位维度,以及技术专利、标准制定、创新人才、潜在客户等发展能力维度的综合考量,得出结论:中科曙光等企业位于中国液冷数据中心市场领导者位置。

《中国液冷数据中心发展白皮书》截图

《白皮书》指出,液冷技术的应用,适应了数据中心各IT设备更高更严格的要求,并带动了各部件持续创新和优化设计,这对整个链条来说是一场持续性的进步。随着中科曙光等国内优秀企业在液冷领域的不断探索,将液冷技术从实验室带入市场化应用,目前国内液冷技术的发展水平与国外基本同步。

曙光液冷技术早于2011年便开始探索,历经“冷板式液冷技术”、“浸没液冷技术”和“浸没相变液冷技术”三大发展阶段,于2016年率先在全国开始浸没式液冷服务器大规模应用的研发,2019年实现全球首个大规模浸没相变液冷项目的商业化落地。截至目前,曙光拥有液冷核心专利近50项,部署的液冷服务器已达数万台,居国内市场份额之首。

值得一提的是,在本届中国IDC产业年度大典中,中科曙光旗下专注基础设施研发的子公司曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称曙光数创)提出的冷版式液冷服务器解决方案荣获了“2020年度中国IDC产业最佳节能解决方案奖”。

“液冷技术是突破数据中心节能瓶颈的‘最佳捷径’,曙光非常有信心将这股‘绿色风暴’落地成型,帮助各行各业用户将数据中心能效提升至世界前沿水平。”曙光数创公司高级副总裁姚勇说到。

液冷技术带给行业的效益远不止“节能”这一个方面。液冷技术的高效制冷效果,可以大大提升服务器的稳定性、效率及使用寿命,同时可提升单位空间服务器部署密度,高度节省空间占地,并将超大规模数据中心的建设大为简化。此外,液冷数据中心噪音超低,环境友好,余热利用也可以创造更多经济价值。赛迪顾问估算,液冷的应用前景广阔,2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元。

好文章,需要你的鼓励

让AI记住房间每个角落:悉尼大学团队如何让视频生成拥有“空间记忆“

悉尼大学和微软研究院联合团队开发出名为Spatia的创新视频生成系统,通过维护3D点云"空间记忆"解决了AI视频生成中的长期一致性难题。该系统采用动静分离机制,将静态场景保存为持久记忆,同时生成动态内容,支持精确相机控制和交互式3D编辑,在多项基准测试中表现优异。

西班牙病毒如何将谷歌带到马拉加

33年后,贝尔纳多·金特罗决定寻找改变他人生的那个人——创造马拉加病毒的匿名程序员。这个相对无害的病毒激发了金特罗对网络安全的热情,促使他创立了VirusTotal公司,该公司于2012年被谷歌收购。这次收购将谷歌的欧洲网络安全中心带到了马拉加,使这座西班牙城市转变为科技中心。通过深入研究病毒代码和媒体寻人,金特罗最终发现病毒创造者是已故的安东尼奥·恩里克·阿斯托尔加。

马里兰大学突破性发现:AI推理过程终于有了“身体检查“——ThinkARM框架揭开大型语言模型思维奥秘

马里兰大学研究团队开发ThinkARM框架,首次系统分析AI推理过程。通过将思维分解为八种模式,发现AI存在三阶段推理节律,推理型与传统AI思维模式差异显著。研究揭示探索模式与正确性关联,不同效率优化方法对思维结构影响各异。这为AI系统诊断、改进提供新工具。

生命科学计算测试专委会正式成立,BioProfile框架引领行业标准建设

超智算完成北京核心智算中心资产收购,加速构筑“3+X”全国算力网络新格局

走出“参数崇拜”:联想用“一体多端”重塑“人的尺度”

从“单点突破”到“一体多端”:拆解天禧AI 3.5进化背后三年的进化哲学

openGauss Summit 2025在京召开,加速行业智能化变革,共建繁荣数据库生态

2025联想天禧AI生态伙伴大会:天禧AI一体多端,与开发者共建个人AI生态

西班牙病毒如何将谷歌带到马拉加

LangChain核心库曝出严重漏洞,AI智能体机密信息面临泄露风险

Mill如何与亚马逊和全食超市达成合作协议

TechCrunch创业大赛中的9家顶尖生物技术初创公司

2025年印度科技领域十大重要发展

中科大发布Live Avatar:AI数字人无限聊天不翻车