SmartX成为唯一同时进入两份市场报告的中国超融合产品厂商

近日,IDC在新发布的《2017Q1 China SDS and HCI Market Overview》报告中分别从2017年Q1关键供应商市场份额、垂直市场分布、市场收入增长比例等角度量化给出中国超融合市场现状,而Gartner则在最新发布的《Hype Cycle For ICT in China, 2017》中对超融合技术在中国市场的现状和发展趋势给予定性分析。SmartX同时出现在以上两份市场报告中。

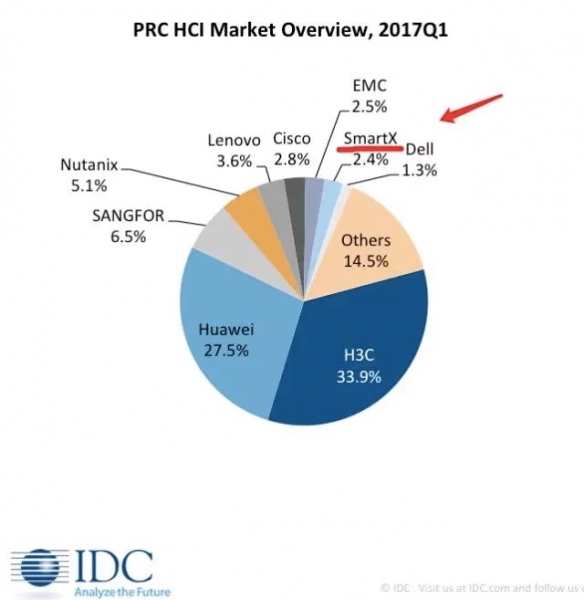

在IDC《2017Q1 China SDS and HCI Market Overview》报告的2017Q1 HCI Market Overview部分,以下信息与结论值得客户与渠道关注:

2017 Q1中国大陆地区HCI市场的YOY(逐年增长率)为67.0%,依旧保持着非常高的增速。

综合类IT大厂华为、华三的主要业绩来自于政府和大型企业,而厂商Nutanix、联想的主要业绩增长则来自于金融、制造业、教育。

根据主要厂商的统计,超融合系统主要负载来自于服务器虚拟化、虚拟桌面和大数据。

SmartX首次以自主品牌进入IDC关键供应商列表(OEM收入未计算在内)。在此之前,关键供应商列表中仅有Nutanix一位超融合专业厂商,其余均为综合类传统IT厂商。

图:IDC《2017Q1 China SDS and HCI Market Overview》报告中,SmartX首次以自主品牌进入IDC关键供应商列表。

同样,Gartner 最新发布的《Hype Cycle For ICT in China, 2017》也是全球IT业内人士了解中国IT市场发展趋势的一份重要报告。在这篇报告的超融合系统环节,Gartner分析师同样给出以下值得大家关注的观点:

HCIS(超融合系统)依旧处在最“热”的顶点位置。

相对于2016年Hyper Cycle报告中关于超融合市场的描述“Hyperconverged infrastructure in China is still in the early stage, although it has generated great attention in the market. ”,2017年对该市场的评价已经变为“Hyperconverged infrastructure in China has been rapidly evolving, and adoption has been expanding since 2016. ”这也和IDC YOY数据遥相呼应。

快速部署与管理简便性成为中国客户采用超融合的最重要价值。

在应用场景方面,Gartner提出,除了类似服务器虚拟化等常见的场景,超融合也正在成为构建企业私有云基础架构的选项。

2016到2021年超融合市场的年复合增长率为48%,而中国则有可能超越这个步伐。

在给出的Sample Vendor(参考厂商)中,SmartX同样出现在该列表中,这是 SmartX第二次出现在Gartner“Hype Cycle For ICT in China”报告,也是SmartX第四次出现在Gartner报告中。

图:Gartner:《Hype Cycle For ICT in China, 2017》报告,SmartX第二次出现在“Hype Cycle For ICT in China”报告中。

好文章,需要你的鼓励

7个家庭AI技巧让智能聊天机器人相形见绌

家庭智能设备中的AI技术正在发挥惊人作用,包括摄像头的深度物体和活动识别、升级版语音助手如Alexa Plus/Gemini,以及能够节省开支的机器学习功能。这些应用涵盖包裹识别、声音监测、智能恒温器学习日常习惯、宠物行为识别、对话式语音控制、用水监测和漏水检测,以及视频事件摘要等七大功能,为用户提供更智能便捷的家居体验。

ByteDance联手顶尖学府重新定义AI思考:当机器学会分层理解世界

ByteDance等机构联合提出DLCM模型,通过学习语义边界动态分配计算资源,将AI从统一令牌处理转向层次化概念推理。该模型引入压缩感知缩放定律,在12项零样本测试中平均提升2.69%准确率,为构建更智能高效的AI系统开辟新路径。

Mac成为企业环境中最可持续设备的原因调查显示

MacPaw最新调查显示,自M1芯片发布五年来,Mac设备在企业中的使用寿命显著延长。近半数受访企业的Mac使用3-5年仍保持良好性能,这得益于M系列芯片出色的稳定性和能效表现。IT团队正转向自动化管理工具和AI辅助workflow来应对人手不足的挑战。虽然设备更耐用减少了硬件更换频率,但IT部门面临的安全威胁和管理复杂性持续增加,需要更简化的软件更新流程。

香港中文大学团队突破:让AI有了“超级记忆“,多步推理能力飙升!

香港中文大学团队突破AI记忆瓶颈,提出HGMEM超图记忆机制。该技术让AI具备类似人类的联想思维,能将分散信息整合成高阶理解。通过动态记忆演化和智能检索,显著提升了复杂推理能力,在长文本理解任务中全面超越现有方法,为AI向"知识理解者"转变开辟新路径。

Instagram负责人:你的眼睛已经不能分辨什么是真实的了

派拓网络安全官:智能体将成2026年最大内部威胁

Subtle发布搭载降噪模型的无线耳机

Xreal发布新款AR眼镜和电源集线器,革新工作娱乐体验

纳瓦尔Flow 2扫地机器人问世:配备AI识别技术能找到丢失物品

7个家庭AI技巧让智能聊天机器人相形见绌

Mac成为企业环境中最可持续设备的原因调查显示

首次独居必备的10款实用智能设备推荐

OpenAI重组团队开发语音AI硬件产品,2026年推出新模型

AI重塑工作格局:Mercor如何连接人才与智能体训练

科技巨头在股价飙升中套现160亿美元

联想问天 WR5215 G5服务器重磅发布:以能效和性能树立单路服务器新标准

IDC报告,深信服在2025年上半年位居中国超融合市场、中国全栈超融合市场第一

五年16次迭代,云易捷超融合架构的进化与突破

Gartner 2024 年存储技术成熟度曲线发布,SDS不再是唯一变革性技术

IDC发布2023年中国整体超融合市场报告,深信服第一

超融合架构创新升级 开启企业应用现代化新篇章

面对瞬息万变的市场,Nutanix拿下创纪录营收

PowerFlex4.5:以不受约束的软件定义架构,实现不受限制的存储即服务能力

创新不息,更新无限 青云云易捷成就强大技术底座

Forrester发布超融合基础设施报告,VMware与Nutanix双雄并立

思科与Nutanix携手推出首款超融合产品,为合作伙伴提供更多机会