英特尔、第四范式联合研究成果入选国际顶会VLDB

傲腾™持久内存加持 优化万亿维特征在线预估系统

近日,英特尔与第四范式联合实验室以及新加坡国立大学的最新联合研究成果——基于英特尔® 傲腾™持久内存的特征工程内存数据库,被国际顶级数据库学术会议VLDB(Very Large Data Base)作为常规研究论文录取。VLDB与SIGMOD并称为数据库业界的两大最顶级学术会议,收录研究机构以及工业界在数据库领域最前沿、最顶级的研究成果。英特尔与第四范式此次合作录取的论文以解决在线预估系统的业务需求和痛点为目的,针对如何设计底层数据库组件来高效支撑万亿维稀疏特征在线预估系统,以及如何基于英特尔® 傲腾™持久内存进一步解决业务和系统设计的痛点等两方面进行创新性设计和全面优化。

如今,越来越多的企业意识到了AI在企业经营、决策中的重要作用,AI迎来了落地应用爆发期。作为AI落地的关键组件,超高维在线预估系统基于实时提取的超高维特征和预先训练的模型对业务数据进行实时评估,因而被广泛应用在欺诈交易识别、个性化推荐等在线实时推理业务场景中。

为了支撑高性能的实时特征存取需求,业界诞生了诸多实时内存数据库。然而,伴随着业务的持续扩张和数据量的指数级增长,实时内存数据库所存在的潜在弊端与风险使其难以高效、低成本的满足不断增长的业务硬实时需求:

- 高性能特征存取对计算资源消耗巨大:为了保障线上服务的性能,特征工程内存数据库对内存的容量要求极高,企业通常需要配备20-30台机器以满足高性能计算需求所需的内存容量,总体拥有成本(TCO)居高不下。

- 服务中断恢复所需周期长,严重影响企业线上服务质量:企业线上服务对服务质量的要求极高,然而通常情况下服务中断(软硬件错误宕机、例行维护等)往往需要几个小时的恢复时间,业务长时间掉线严重影响线上服务质量。

- 长尾延迟:使用基于内存的特征工程数据库保障了线上服务的高性能,但是数据备份依然会落盘到性能较差的外存储设备上,导致某些场景出现长尾延迟,严重影响服务质量。

为解决以上问题,第四范式自主研发了实时特征工程内存数据库FEDB(Feature Engineering Database)。作为面向AI硬实时场景的分布式特征数据库,FEDB所具备的高效计算、读写分离、高并发、高性能查询等特性,使得特征工程的效率和性能达到最大化。

在充分发挥FEDB价值的基础上,第四范式引入英特尔® 傲腾™持久内存技术,以及创新性的持久化数据结构,全面支撑AI硬实时、低成本、高计算性能等需求的实现。双方基于英特尔® 傲腾™持久内存,使用App Direct Mode,开发优化持久化数据结构,完全摒弃了FEDB原有的基于外存储设备的数据持久化架构,不仅充分利用了持久内存大容量、持久性的特性,而且将持久化操作带来的性能损耗降至最小。

该工作主要的创新性优化技术包括“持久化智能指针”以及利用原子操作“持久化比较并交换”(Atomic Persistent Compare-And-Swap")的解决方案。一方面,持久化智能指针巧妙地利用了64位操作系统中64位宽指针不被使用的低4位来标记目标地址的数据是否已持久化;另一方面,针对“比较并交换操作”(CAS),传统指令缺少持久化语义,因而无法在持久内存中直接作为带有持久化特性的原子操作来使用的难点,双方引入了新的“读前持久化”(flush-before-read)概念,利用持久化智能指针,保证“持久化比较并交换” (Persistent CAS)正确性的同时,最大化减少持久化带来的性能损耗。

此项工作的研究成果表明,基于英特尔® 傲腾™持久内存的FEDB可有效满足企业超高维稀疏特征在线预估场景的需求,在保证线上推理服务超高性能的同时,大幅降低了企业AI整体投入成本,提升了线上服务的质量,进一步扫清了企业AI规模化应用的障碍。

- 英特尔® 傲腾™持久内存的加持满足特征工程数据库对大内存的需求。下图显示了在论文实验中使用的机器配置,在10TB数据的业务场景中,基于持久内存的FEDB的硬件成本仅为基于纯内存版本的41.6%。

硬件成本比较(10TB业务数据)

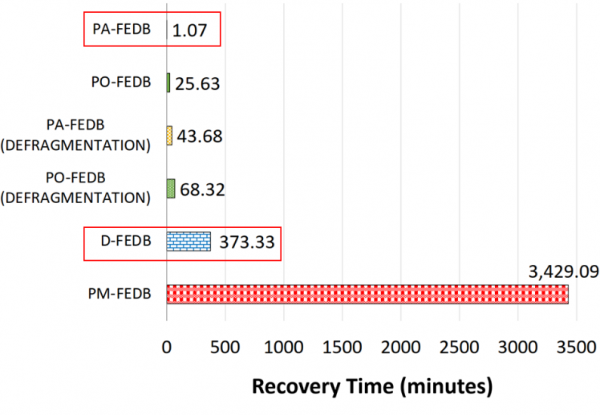

- 在服务中断情况下实现数据快速恢复,服务恢复时间减少99.7%,全面降低对线上服务质量的影响。如在论文中描述的结果(见下图,PA-FEDB为基于持久内存优化的FEDB,D-FEDB为内存版本的FEDB),在实际业务场景中,其数据恢复时间从原来的六个小时缩短至一分钟左右。

数据恢复时间比较

持久内存(PA-FEDB)vs. 纯内存(D-FEDB)

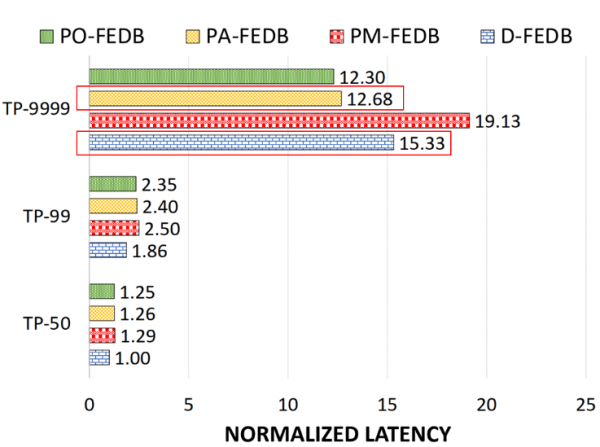

- 基于英特尔® 傲腾™持久内存进行持久化数据结构设计的FEDB舍弃了原有纯内存方案以及基于外存储设备的备份机制,实现了长尾延迟(TP-9999)接近20%的改善(见下图,PA-FEDB为基于持久内存优化的FEDB,D-FEDB为内存版本的FEDB )。

长尾延迟TP-9999比较

持久内存(PA-FEDB)vs. 纯内存(D-FEDB)

未来,英特尔与第四范式联合实验室还将在软硬一体技术、面向AI的高性能计算等方面展开深入合作,结合英特尔领先的软硬件产品以及第四范式在AI领域的深厚积累、研发优势,推动AI技术的创新和落地,加速企业规模化AI应用进程,共同引领AI产业化发展。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

人工智能落地“最后一公里”,戴尔工作站助力AI应用提速

英特尔携手戴尔以及零克云,通过打造“工作站-AI PC-云端”的协同生态,大幅缩短AI部署流程,助力企业快速实现从想法验证到规模化落地。

意大利ISTI研究院推出Patch-ioner:一个神奇的零样本图像描述框架,让电脑像人一样描述任何图像区域

意大利ISTI研究院推出Patch-ioner零样本图像描述框架,突破传统局限实现任意区域精确描述。系统将图像拆分为小块,通过智能组合生成从单块到整图的统一描述,无需区域标注数据。创新引入轨迹描述任务,用户可用鼠标画线获得对应区域描述。在四大评测任务中全面超越现有方法,为人机交互开辟新模式。

阿联酋MBZUAI发布PAN世界模型,AI仿真技术迎来突破

阿联酋阿布扎比人工智能大学发布全新PAN世界模型,超越传统大语言模型局限。该模型具备通用性、交互性和长期一致性,能深度理解几何和物理规律,通过"物理推理"学习真实世界材料行为。PAN采用生成潜在预测架构,可模拟数千个因果一致步骤,支持分支操作模拟多种可能未来。预计12月初公开发布,有望为机器人、自动驾驶等领域提供低成本合成数据生成。

MIT团队重磅发现:不配对的多模态数据也能让AI变得更聪明

MIT研究团队发现,AI系统无需严格配对的多模态数据也能显著提升性能。他们开发的UML框架通过参数共享让AI从图像、文本、音频等不同类型数据中学习,即使这些数据间没有直接对应关系。实验显示这种方法在图像分类、音频识别等任务上都超越了单模态系统,并能自发发展出跨模态理解能力,为未来AI应用开辟了新路径。

人工智能落地“最后一公里”,戴尔工作站助力AI应用提速

《2025 中国企业级 AI 实践调研分析年度报告》:深度剖析与价值洞察

Gartner:在中国构建AI软件工程技能的三大举措

阿联酋MBZUAI发布PAN世界模型,AI仿真技术迎来突破

Nvidia和Google支持的AI代码编辑器Cursor获23亿美元融资

Anthropic披露首例Claude模型参与的AI网络间谍活动

Cadence首款系统芯粒架构成功流片,助力物理AI发展加速

百度发布定制AI加速器响应国产芯片需求

VasEdge试用火热招募,降本增效机遇来袭

Infinidat InfiniBox G4系列升级重塑高端企业存储格局

Avalonia为微软MAUI跨平台应用方案带来Linux和浏览器支持

谷歌DeepMind发布SIMA 2智能体:游戏世界中学习迈向AGI之路