戴尔科技智能冷却解决方案,助力现代化数据中心低碳转型

从承载企业协同与应用开发的云计算,到构建互联新世界的高速网络,再到推动产业革新的现代化技术演进,几乎所有数字化场景都依赖于数据中心的稳定运行。然而,“数字引擎”的澎湃动力背后,也伴随着沉重的能源代价——据国际能源署(IEA)近期报告预测,到2030年,全球数据中心耗电量将攀升至945太瓦时,相当于一个发达国家的年用电量总和。而随着现代化转型不断加速,企业算力需求呈指数级增长,数据中心规模与计算负荷持续攀升,仅一座新建的智算数据中心,其耗电量就可抵得上10万户家庭的用电总和。在此背景下,探索更高效、更低碳的冷却路径,已成为亟待行业回应的核心命题。

现代化技术重塑能耗管理格局

国际能源署数据显示,2024年全球数据中心耗电量已占全球总用电量的约1.5%。随着现代化技术及边缘计算的加速部署,这一比例将继续攀升。更值得关注的是,在数据中心的整体能耗中,冷却系统独占30%–40%的份额。这使得其成为提升数据中心能效、推动绿色转型的关键突破口。

与此同时,现代化技术自身也正在悄然改写数据中心的能源消耗格局,推动其向更智能、更精细的能耗管理模式演进。借助现代化、自动化和自适应的管理方案,数据中心可以围绕能效优化等关键环节进一步优化设备运行,从而最大限度减少能源浪费。

不仅如此,现代化技术驱动的冷却系统还具备“感知环境、动态调整”的灵活优势。它能实时响应外部环境条件,根据外界的天气变化、空气湿度、环境温度等参数,自动切换冷却模式。这种“因地制宜”的调控方式,避免了传统冷却系统“一刀切”式运行模式导致的能源浪费,可以在不影响计算性能的前提下,助力数据中心达成低碳排放的目标,为产业绿色转型提供切实可行的解决方案。

冷却技术的多元演进:风冷、液冷与混合冷却

为满足不断变化的需求,数据中心正在采用多种冷却技术组合,从传统的空气冷却,到高效的液体冷却,再到融合两者优势的混合冷却方案,每一种技术都在不同场景中发挥关键作用,也共同推动数据中心冷却体系向更高效、更低碳的方向演进。

空气冷却

空气冷却是一种沿用多年的传统方式,通过风扇、散热片和空气循环,将处理器、内存等核心部件产生的热量带走。长期以来,数据中心普遍依赖这一方式为服务器降温,目前绝大部分数据中心仍以不同形式使用空气冷却方案。随着技术演进,冷热风道隔离、智能风扇分区等优化手段得到逐步应用,气流路径得以有效改善,空气冷却解决方案可进一步降低数据中心能耗。由于成本低、维护简便,并且与大多数标准服务器和机架高度兼容,空气冷却在中小型数据中心及低密度算力部署场景中,依然是一种性价比极高的选择。

然而,随着算力需求的不断提升,空气冷却的局限性逐渐显现:其整体能效有限,在面对高密度智能工作负载时缺乏足够的扩展性;同时对HVAC系统依赖度高,往往导致额外的电力消耗和碳排放增加。戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部核心客户及服务器业务资深总监席与琛认为:“对于常规部署,空气冷却仍然可行,但在高性能算力与绿色转型需求的双重推动下,其局限性愈发明显,也促使行业加速探索更先进的冷却技术。”

液体冷却

直接液体冷却(DLC)凭借远超空气介质的导热性能,正逐渐成为高密度数据中心的散热新利器。它通过“冷板”将冷却液直接输送至发热部件,能够快速带走热量,支持高密度服务器部署。同时,这一冷却方式还可减少风扇使用,降低机房噪音,并以较低的能量峰值应对更高的热负载。应对高性能计算等高热量工作负载时,采用液冷方案可实现更稳定的能耗控制。数据显示,液冷方案可将数据中心冷却能耗降低40%–50%1,并显著改善电源使用效率(PUE),为算力提升和节能减排提供双重助力。

市场对液体冷却方案的认可正快速转化为实际投入。IDC数据显示,中国液冷服务器市场在过去一年保持快速增长,市场规模达到23.7亿美元,同比增长67.0%。事实上,戴尔科技早在十余年前便开始布局液冷创新,成为业界首家将设施用水直接引入到服务器托架以冷却CPU的厂商。2016年,戴尔科技推出突破性的机架集成系统“Triton”,将液冷技术引入到安装在CPU上的冷板中,实现系统冷却效率的显著提升。与当时最先进的数据中心相比,“Triton”的冷却能耗减少了97%,PUE值更降低至1.02–1.03。如今,戴尔科技已成功推出多款DLC服务器,将液冷技术直接应用在CPU、GPU等关键部件内部,有效提升散热效率。

混合冷却

随着高密度算力部署的日益普及,数据中心既要保障强大的降温能力,又要兼顾成本与维护难度,混合冷却方案应运而生。该方案结合空气冷却与液体冷却的优势:对CPU、GPU等高热量核心部件,采用直接芯片(direct-to-chip, D2C)液冷实现高效降温,同时通过空气冷却,管理机架整体环境温度,并为内存等其他部件提供辅助散热。

具体来说,将液体冷却与空气冷却结合的混合冷却方案能够为企业带来诸多优势。客户可以灵活配置服务器(如内存、PCIe卡、存储等),不必受限于单一冷板设计;软管和接头数量大幅减少,从而降低泄漏风险;现场维护程序简单,便于更换服务器组件;同时可选择的服务器型号和配置范围更广,满足不同业务需求。

戴尔科技智能冷却解决方案:全景覆盖,冷静破局

“算力的尽头是能耗。随着企业对算力需求的不断增长,服务器性能面临更高要求,同时设备过热等问题也在考验处理器、内存等硬件的稳定性。数据中心的能耗问题已经从成本考量升级为生存挑战。”席与琛指出,“因此,灵活的冷却技术成为一种必然选择。”

戴尔科技智能冷却解决方案集成了空气冷却、冷板式液冷、浸没式液冷等多种创新方式,可根据企业对PUE值的目标要求,灵活适配从老旧机房改造到全新部署等不同场景。例如,Dell PowerEdge服务器搭载Smart Flow技术,通过优化气流降低风扇功耗,从而显著提升空气冷却的能效水平。

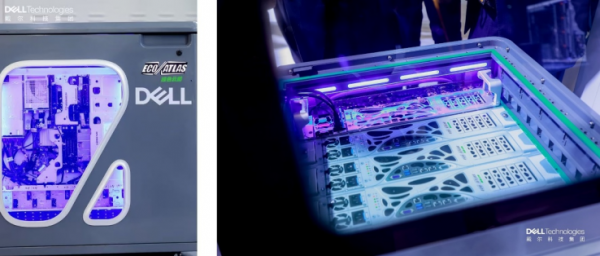

席与琛还强调,“技术创新需要生态协同的乘数效应”,戴尔科技智能冷却解决方案的持续突破,也得益于与合作伙伴的长期协作。通过与领先液冷解决方案提供商绿色云图的深度技术整合,戴尔科技已在多处成功部署较大规模浸没式液冷和冷板式液冷案例,构建覆盖全场景的智能冷却体系,推动液冷技术的快速普及。同时,戴尔科技采用模块化理念进行数据中心架构设计,能够灵活适配不同规模企业的差异化需求,有效应对高密度计算带来的散热挑战。这种技术整合与生态共建的创新模式,更加速助力数据中心产业向绿色化、智能化方向转型。

戴尔科技与绿色云图携手打造的液冷解决方案

随着数据中心算力需求与部署规模持续高涨,冷却系统已不再是辅助环节,而是决定数据中心能否持续、绿色运转的核心竞争力。企业通过采用戴尔科技智能冷却解决方案,不仅可响应“双碳”目标,更能实现降本增效的现实需求。如今,从空气冷却的持续优化,到液体冷却的规模化落地,再到混合冷却的创新突破,数据中心冷却技术已进入多元协同的全新阶段。对企业而言,此刻正是拥抱智能冷却解决方案的关键窗口期——通过选择匹配自身算力需求的冷却技术,既可为业务增长提供稳定的算力支撑,也能以更负责任的方式支撑数字化世界的发展。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

非洲电信基础设施巨头数字化转型实战访谈

Helios Towers供应链总监Dawn McCarroll在采访中分享了公司的数字化转型经验。作为一家在非洲和中东地区运营近15000个移动通信塔站的公司,Helios正通过SAP S/4Hana系统升级、AI技术应用和精益六西格玛方法论来优化供应链管理。McCarroll特别强调了公司Impact 2030战略中的数字包容性目标,计划在未来五年内培训60%的合作伙伴员工掌握精益六西格玛原则,并利用大数据和AI技术实现端到端的供应链集成。

德国机构首创免训练人脸质量评估技术:Vision Transformer也能当“质检员“

德国弗劳恩霍夫研究院提出ViTNT-FIQA人脸质量评估新方法,无需训练即可评估图像质量。该方法基于Vision Transformer层间特征稳定性原理,通过测量图像块在相邻层级间的变化幅度判断质量。在八个国际数据集上的实验显示其性能可媲美现有最先进方法,且计算效率更高,为人脸识别系统提供了即插即用的质量控制解决方案,有望广泛应用于安防监控和身份认证等领域。

n8n 供应链攻击利用社区节点窃取 OAuth 令牌

威胁行为者在npm注册表上传8个恶意包,伪装成n8n工作流自动化平台的集成组件来窃取开发者OAuth凭据。其中一个名为"n8n-nodes-hfgjf-irtuinvcm-lasdqewriit"的包模仿Google Ads集成,诱导用户在看似合法的表单中关联广告账户,然后将凭据传输到攻击者控制的服务器。这种攻击利用了工作流自动化平台作为集中凭据库的特点,能够获取多个服务的OAuth令牌和API密钥。

临床AI大模型的人格面具:布朗大学揭示医疗角色扮演的双刃剑效应

布朗大学联合图宾根大学的研究团队通过系统实验发现,AI医疗助手的角色设定会产生显著的情境依赖效应:医疗专业角色在急诊场景下表现卓越,准确率提升20%,但在普通医疗咨询中反而表现更差。研究揭示了AI角色扮演的"双刃剑"特性,强调需要根据具体应用场景精心设计AI身份,而非简单假设"更专业等于更安全",为AI医疗系统的安全部署提供了重要指导。