“一云多芯”成为标配的今天,浪潮云海走出了一条不同的路 原创

如今的半导体市场处于变革期,不论是供给侧还是需求侧,芯片的多元与异构已经成为趋势。截至2021年5月,国内AI芯片行业的企业数量就已超过3000家。同时,全球科技巨头出于成本、效率、业务拓展等方面的种种考虑,也纷纷自研芯片。

同时,大数据、人工智能、边缘计算、物联网等多样化技术平台及业务应用,带来大量SoC、CPU、AIPU等各种类型、各种架构芯片的部署。

在这样的情况下,“一云多芯”已经逐渐成为未来云计算平台的一种“刚需”,是未来云计算平台的核心能力之一,其不仅是是芯与云的融合,更是平台与生态的协同。

浪潮数据云计算技术总监亓开元表示,“一云多芯”是一个全球性的趋势,特别是在国内的产业链进行重构的大背景下,“一云多芯”的意义和必要性更加突出。

“一云多芯”成为标配

浪潮数据云计算方案总监刘健告诉记者,IT技术的发展是需求驱动,中国特色的需求和云时代的技术趋势相叠加,构建了一个巨大的“一云多芯”场景。面向多元计算,“一云多芯”是基础能力。

“一云多芯”可满足用户算力多样化需求,并且可有效规避算力孤岛,逐步实现从算力的并存到算力的统一。

与此同时,“一云多芯”可有效降低供应链风险。“一云多芯”的出现,使得客户可以最大程度的降低技术路线的选择风险,极大提升业务稳定性以及业务改造的灵活性。

浪潮数据董事长张东说,用户始终面临一个供应链的持续安全问题,当他在选择技术路线的时候,应该采用“一云多芯”的视角,避免被某一厂商或者架构所锁定。

落地挑战不容忽视

虽然“一云多芯”具有诸多好处,但是在实际落地中却存在很多挑战。

比如理念的转变。在当前的云时代,开放计算是大势所趋,但是芯片指令集、操作系统架构上的差异化依然制约着架构的横向协同,比如一个应用需要同时适配多个指令集和操作系统的问题仍然很严重。

标准的缺失。各厂商因技术能力差别导致理解和落地模式均有所不同,比如部分厂商将纳管多个独立的不同芯片架构资源池的这种模式也包装成“一云多芯”,由于无法实现真正的互联互通,对业务的连续性造成很大的风险。

生态的离散化。当芯片厂商尝试构建生态的时候,孤岛现象便出现了。众多生态并行存在且互不兼容,难以形成产业合力,同时又给行业客户在使用环节带来困扰。

浪潮云海的和而不同

其实回到问题本质,一云多芯的最终目标是支撑用户业务在不同架构处理器之间的低成本切换或者自由切换。

现在市面上很多企业也在谈“一云多芯”,张东认为,不同厂商的“一云多芯”不太一样,这取决于对“芯”的理解。“一云多芯”的技术理念是让不同架构的芯片能够共存于一个云平台上面。浪潮云海的角度是,“一云多芯”应该成为业界共同遵守的规范,这包括芯片厂商、整机厂商、云平台、应用厂商、客户等,一起按照一套标准规范进行生态的构建。

其实,浪潮云海从诞生的那一刻就确定了自身的理念——开放,这一点对于“一云多芯”非常重要。要知道,浪潮云海支持的芯片种类一直是业界最多的。

“你的云和我的云是存在竞争关系的,但是我对上下游都是开放的。光靠云厂商,只是解决了兼容性问题,真正实现不同平台的顺畅迁移或者连续性,这需要规范和标准。浪潮云海强调生态合作的理由也基于此。”张东说。

刘健补充说,浪潮一直打造开放生态,拥有全面的整机系统,以及广泛的生态系统。“这个生态不只是包括合作伙伴,还包括行业的头部客户。”

浪潮云海遵从“以应用为导向、以系统为核心”的设计理念,秉承“分层解耦、开放标准”的“一云多芯”建设原则,按照“有-好-优”三步走来实现一云多芯的中长期目标。

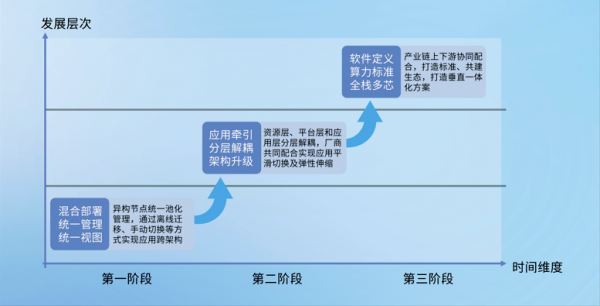

亓开元介绍说,第一阶段的核心在于解决“有”的问题,以云为入口,通过云操作系统实现异构处理器的统一管理;第二阶段解决“好”的问题,进一步实现应用的低成本跨架构切换。通过资源层、平台层和应用层的“分层解耦”设计,实现架构升级;第三阶段是解决“优”的问题,共同推动应用与云基础设施的一云多芯相结合,打造垂直一体化方案,实现应用层面的跨架构无感知切换。在标准和测评方面,联合专业软件测评机构及产业链上下游生态,形成一云多芯行业标准。

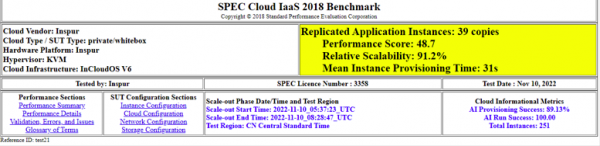

目前,浪潮云海OS完成全球首个面向一云多芯场景的SPEC Cloud基准测试。在保持技术引领的基础上,浪潮云海也在不断推动“一云多芯”在政府、金融、能源、交通等行业的落地,帮助客户构建“一云多芯”行业云。

例如浪潮云海助力某省构建全国最大规模“一云多芯”云平台,覆盖近2000台、三种架构处理器的服务器,成为国内规模最大、芯片种类最多的省级政务云平台。全面集成基础软硬件、云平台、安全系统、运维管理系统、应用系统,形成大规模、统一纳管、统一监控、统一运维的安全可信云计算平台,累计完成104个业务系统迁移,以及4个公共应用系统的对接。

刘健说,虽然“一云多芯”会造成企业的软硬件建设和运维成本增加,但是供应链的安全更为重要。“随着生态越来越完善,部署规模越来越大,客户的各种各样的成本就会降下来。”

好文章,需要你的鼓励

让AI看图功能瘦身90%:希腊塞萨洛尼基大学发现图像修复“中奖彩票“神经网络

希腊塞萨洛尼基大学研究团队开发出MIR-L算法,通过"彩票假说"发现大型图像修复网络中的关键子网络。该算法采用迭代剪枝策略,将网络参数减少90%的同时保持甚至提升修复性能。MIR-L能同时处理去雨、去雾、降噪等多种图片问题,为资源受限设备的实时图像处理提供了高效解决方案,具有重要的实用价值和环保意义。

人工智能使用大揭秘:OpenRouter公司百万亿规模数据分析报告

这项由OpenRouter公司团队和Andreessen Horowitz(a16z)投资机构联合开展的研究,于2025年12月发表。

卡内基梅隆大学提出DistCA:让AI训练告别“木桶效应“的神奇技术

卡内基梅隆大学团队提出DistCA技术,通过分离AI模型中的注意力计算解决长文本训练负载不平衡问题。该技术将计算密集的注意力任务独立调度到专门服务器,配合乒乓执行机制隐藏通信开销,在512个GPU的大规模实验中实现35%的训练加速,为高效长文本AI模型训练提供了新方案。

NVIDIA Nemotron 3 系列开放模型: 击穿AI“工程墙”开启“Agentic AI”的“Linux时刻”

W.AWARDS金网奖2026未来商业计划领航秀峰会收官

人工智能使用大揭秘:OpenRouter公司百万亿规模数据分析报告

智能化与全球化并进,IBM中国下一个40年思考

通用汽车推出原生Apple Music应用并支持空间音频

GMV推进卫星导航技术助力自动驾驶运输与物流发展

英伟达考虑增产H200芯片满足中国市场激增需求

IBM推出开源智能体CUGA 任务完成率超五成

OpenAI支持的生物技术公司Chai Discovery获1.3亿美元B轮融资

八问智能时代:西云数据的八个答案

塑造2026年的八大智能手机趋势

AI架构师荣获《时代》杂志年度人物称号

GPU 云服务运营商 CoreWeave 申请上市

IBM 完成 64 亿美元收购 HashiCorp 交易,监管审批已获通过

AI 优化公有云服务商 Together AI 完成 3.05 亿美元融资

Azure Files 磁盘存储引入类似 SSD 的预配置计费模式

Kelsey Hightower 谈 AI 热潮回避及 IT 术语词汇表的必要性

Gartner:中国企业弥合基础设施和运营内部云技能差距的三大举措

Informatica 因收入未达预期股价暴跌 33%,称存在"内部问题"但强调基本面依然稳健

Amazon 在新加坡开设亚太总部

AI 热潮推动云计算增长,但三大云服务商面临产能限制

AWS 全年利润和收入增长,AI 和公有云需求飙升