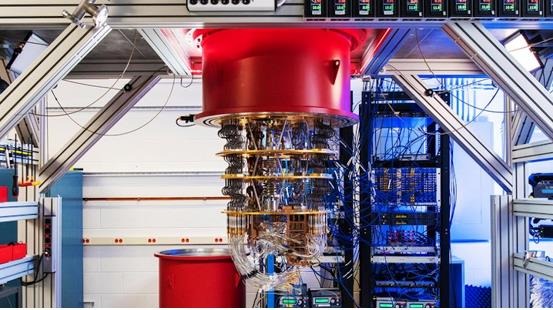

谷歌利用53量子比特Sycamore芯片实现量子霸权

谷歌公司日前发表一篇科学论文,表示已经成功在实验室环境中利用53量子比特超导芯片首次证明所谓“量子霸权”理论。

量子霸权是指对量子计算机执行复杂计算能力的实际证明,要求其解决经典计算机所无法解决的计算任务。谷歌方面此次宣布,其Sycamore芯片已经成功达成这项目标。

此次验证的核心,在于利用处理器中的量子比特查找随机数生成模式。Sycamore在约3分20秒之内即给出一组准确的结果。根据谷歌公司的介绍,即使是全球最强的超级计算机(由美国能源部使用的200千万亿次Summit系统),完成这项任务也需要1万年时间。

上个月,这篇论文的副本曾意外流出,而学术界对此做出的评价亦褒贬不一。《纽约时报》采访到的研究人员将谷歌的这一里程碑比作莱特兄弟于1903年首次完成飞机试飞。但着力开发自有量子芯片的IBM公司科学家则对这项突破提出质疑。

IBM专家们在博文当中指出,实际上,Sycamore所做的计算任务完全能够在经典计算机上求解。他们引用了IBM的一项分析结果,表明只要具备充足的存储硬件,Summit在理论上完全能够在合理时间内完成这项计算任务。他们指出,“我们认为,经典系统能够在2.5天之内完成同一任务的理想模拟,且保真度更高。”

事实上,量子计算领域的其他参与者对这条消息也抱持谨慎的乐观态度。红杉资本资助的量子软件初创企业Q-CTRL Pty公司CEO Michael Biercuk表示,“如果能够通过后续严格审查,这一学术成就将具有里程碑式的意义。”而英特尔实验室负责人Rich Uglig则强调,量子计算机远未达到商业可行的水平,但仍对这一消息表示祝贺。

此外,Constellation Research公司分析师Holger Mueller表示此次成果只是万里长征的第一步。

他指出,“这第一步当然是辛勤工作与大量投资的结果,但对量子计算的实际应用并没有多大影响。每项技术都拥有自己的第一步;对于现在的量子计算,最重要的在于降低复杂性、降低总体拥有成本,以及实现下一代量子应用与传统应用间的共存。”

打造一款超越超级计算机的量子芯片绝非易事。位于美国加州圣芭芭拉谷歌实验室(Sycamore即诞生于此)的研究人员开发出一种基于超导金属的新架构,同时采用可靠性更高的量子比特设计以避免计算错误。

谷歌公司量子计算负责人John Martinis与Sergio Boixo解释称,“我们利用一种新型控制旋钮达成了此次目标。该旋钮能够关闭相邻量子比特间的交互,从而极大减少这类多连接量子比特系统中出现的错误。我们还对芯片设计做出优化以减少串扰问题,同时开发出新的量子比特控制校准技术以进一步提高性能水平。”

谷歌公司在商用量子计算机的研发方面已经投入十余年光阴。其早在2006年就加入这场竞争,最早由研究人员Hartmut Neven发起项目,旨在探索如何将量子计算与机器学习结合起来。谷歌现在拥有专门的量子计算工程小组,并与多所高校就相关技术开展积极合作。

好文章,需要你的鼓励

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

很多人担心被AI取代,陷入无意义感。按照杨元庆的思路,其实无论是模型的打造者,还是模型的使用者,都不该把AI放在人的对立面。

MIT递归语言模型:突破AI上下文限制的新方法

MIT研究团队提出递归语言模型(RLM),通过将长文本存储在外部编程环境中,让AI能够编写代码来探索和分解文本,并递归调用自身处理子任务。该方法成功处理了比传统模型大两个数量级的文本长度,在多项长文本任务上显著优于现有方法,同时保持了相当的成本效率,为AI处理超长文本提供了全新解决方案。

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

谷歌宣布对Gmail进行重大升级,全面集成Gemini AI功能,将其转变为"个人主动式收件箱助手"。新功能包括AI收件箱视图,可按优先级自动分组邮件;"帮我快速了解"功能提供邮件活动摘要;扩展"帮我写邮件"工具至所有用户;支持复杂问题查询如"我的航班何时降落"。部分功能免费提供,高级功能需付费订阅。谷歌强调用户数据安全,邮件内容不会用于训练公共AI模型。

华为研究团队突破代码修复瓶颈,8B模型击败32B巨型对手!

华为研究团队推出SWE-Lego框架,通过混合数据集、改进监督学习和测试时扩展三大创新,让8B参数AI模型在代码自动修复任务上击败32B对手。该系统在SWE-bench Verified测试中达到42.2%成功率,加上扩展技术后提升至49.6%,证明了精巧方法设计胜过简单规模扩展的技术理念。

联想集团混合式AI实践获权威肯定,CES期间获评“全球科技引领企业”

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

CES 2026 | 重大更新:NVIDIA DGX Spark开启“云边端”模式

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

研究发现商业AI模型可完整还原《哈利·波特》原著内容

Razer在2026年CES展会推出全息AI伴侣项目

CES 2026:英伟达新架构亮相,AMD发布新芯片,Razer推出AI奇异产品

通过舞蹈认识LimX Dynamics的人形机器人Oli

谷歌为Gmail搜索引入AI概览功能并推出实验性AI智能收件箱

DuRoBo Krono:搭载AI助手的智能手机尺寸电子阅读器

OpenAI推出ChatGPT Health医疗问答功能

Anthropic寻求3500亿美元估值融资100亿美元